6月的电影市场,久违地热闹了起来。

在爽感至上的暑期档,一众视觉冲击力极强的热映电影海报中,《好好说再见》蓝绿色的海报朴素得显眼,给人一种淡淡的清新感。

近年来,讨论“生死”的影视题材并不罕见。我们很好奇,同样以“告别”为题的《好好说再见》,又会是一部传统印象中靠煽情令观众落泪的电影吗?

6月20日,影片登陆全国院线。在上海国际电影节首映礼当天,《城市画报》与导演张弛、主演钟欣潼、林栋甫展开了一场对话。对于上面的这个问题,我们也有了自己的答案——

告别不一定是悲伤落泪的,也可以是温暖、治愈、充满生的希望的。

本期“新鲜人”,我们将跟随主创团队的视角,回到宁波老社区,再次推开美华糕团店的门,抓住这抹充满生机的绿色。

>>01

安宁疗护,生命的“最后一课”

▼

《好好说再见》的片名很直给。这是一个围绕生死、讲述告别的故事。

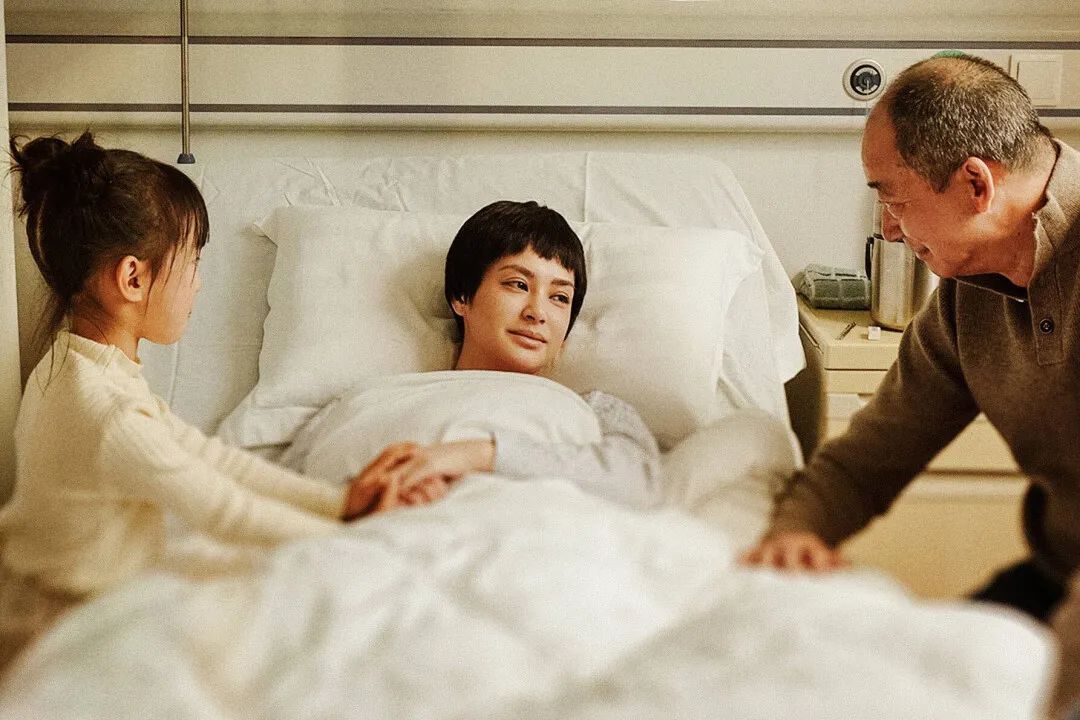

故事发生在一户特别的“三口之家”,由身患绝症的单亲妈妈应诺(钟欣潼 饰)、沉默的父亲应大海(林栋甫 饰)和女儿丢丢(赵禹睿 饰)组成。应诺在自知身患重病、将不久于人世后,带着丢丢从深圳回到家乡宁波,试图与父亲和解并托孤,最后在父亲与女儿的陪伴下走完人生最后的旅程。

同样是讨论“生死”,《好好说再见》的特别之处在于,应诺一家没有人从事殡葬行业,并且已经因为母亲胡美华的离世而被死亡击碎过一次——这意味着,他们代表的是避讳讨论死亡话题的“大多数普通人”。不像同题材的其他电影的主人公,有着超然的生死观念。

宁波社区医院的安宁疗护病房是一切的开始。

“其实源于一个有着强烈对比的画面。因为它(社区医院)一到五楼都是正常的社区医院,特别是一二楼,非常喧嚣。但一进到顶楼就完全不一样了。特别安静,有很多绿植,色调温暖,是木结构的门窗,每个房间的门牌都是以‘安’字开头的,与楼下喧闹的众生形成了强烈对比。那一瞬间,好像被什么东西触动到了。”

对话中,导演张弛告诉我们,故事雏形出现在2022年,剧本在2023年成型,去年完成了拍摄和后期。最开始,他计划拍摄成纪录片,但最终决定以剧情片的形式呈现,希望用更生动的故事,让更多人了解安宁疗护。

安宁疗护旨在为那些处于疾病终末期或年老体衰的患者,在临终前提供全方位的医疗照护,包括身体、心理及精神层面的诊查、护理以及人文关怀等。目前,安宁疗护推广试点工作已在国内开展30年,然而截至2023年底,我国实际接受安宁疗护服务的患者比例不足7%。

安宁疗护及其背后的人文关怀,吸引来了钟欣潼与林栋甫这对“别扭父女”。

应诺是钟欣潼从影以来最具挑战性的角色之一,对话中,阿娇坦言被应诺身上的“复杂性”所打动。

“她(应诺)不只是一个单亲妈妈,也是女儿,并且她在生命末期要承受很多病痛的折磨,跟爸爸有很多年闹别扭的委屈。她也并非一开始就超脱生死,对死亡的态度也经历了从恐惧到释然,这些都很打动我。”

有着“宁波情结”的林栋甫则笑言,自己被导演拿捏住了“宁波”的软肋,另一方面,安宁疗护的故事也深深触动了他。

“所有患者到了生命最后的时刻,都应该被这样关怀,也提醒亲属不要因为世俗观念而过分治疗,加重患者痛苦的同时,也浪费了很多医疗资源。”

>>02

浓烈的情感与朴素的剧本所产生的化学反应

▼

作为一部谈论生死的影片,《好好说再见》的观感足够朴素,能看出在剧本打磨方面相当克制。

影片将很大一部分时长,留给了在公园奏乐跳舞的老人、象征童年的大象滑梯、一家任性营业的糕团店等宁波老社区真实的烟火气,想象中生命议题所应承载的重量,轻盈地融入江南的社区日常,浓烈的情绪如同春雨一般,润物细无声地渗入人心。

第一个泪点发生在应诺向父亲应大海坦承自己将不久于人世的场景。这不仅是全片戏剧张力最强的片段,更象征了应诺与应大海父女之间的“破冰”,也是在这场戏后,应诺对父亲的称呼从冷淡的“爸”,变成了带有撒娇意味的“爸爸”。

采访中,阿娇也直言这是她心中的“英雄镜头”。

“印象最深的是和林栋甫老师的一场对手戏。要跟他坦白我要死的事实,那场戏应诺的心情十分复杂,有想安顿好女儿的着急,有和父亲闹别扭的委屈,有生命只剩三个月的恐惧,也有对爸爸说不出口的爱。那场戏酝酿了很久,也讨论了很久。”

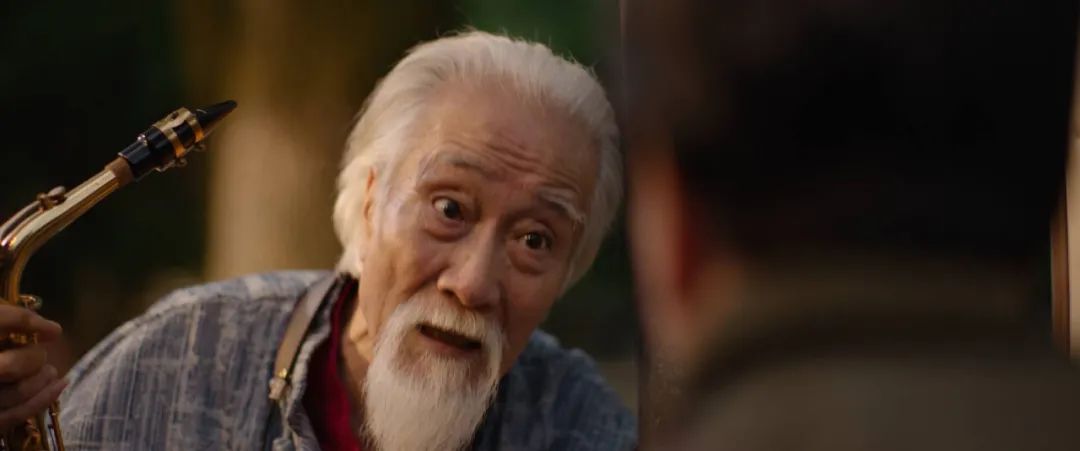

过去常以“有钱人”“反派”等荧幕形象示人的林栋甫,这次则扮演了一位典型的“中国式父亲”——年轻时忙于工作,忽视家庭,在女儿的成长中隐形,爱女儿但却不懂表达。时隔五年再见女儿会局促无措地抠手,无一不是“陌生的爱”的体现。

对话中,作为演绎者的林栋甫坦言,应大海的“不懂说爱”是个麻烦,但也是他的特点。

“我演的这个人他那么爱自己的女儿,太太去世后深爱着女儿,女儿却喜欢上一个他不喜欢的人。女儿离家出走的五年这个人也蛮苦的,等到女儿真回来时,他又不敢面对了,可当女儿又要走时,他就暴怒了。等得知女儿病情时,他又崩溃了。再次把他生命里最重要的东西夺走了。”

在应诺坦承病情后,林栋甫奉献了一段叩天问地的“独角戏”,活灵活现地诠释了父亲的崩溃。导演张弛透露,这是林栋甫在塑造角色时自己构思创作的戏,采用宁波方言演绎,拍摄时大家讨论出了很多拍摄方案。

在林栋甫看来,那些没被拍下来的讨论反而成就了他内心无数个“英雄镜头”。

“我很难找到一个场景或镜头是标志性的。导演给我们表演留出了足够的空间,给我们的即兴留出了许多可能性,有很多戏都是我跟阿娇一起商量着来的。”

与绝大多数剧情片依靠强情节推动故事发展不同,《好好说再见》更像一部靠情绪驱动的影片。为了牢牢抓住这之中情绪的流动,导演张弛亲自操刀剪辑。

“我(对镜头的)取舍还是蛮果断的,但像母女俩头触到一起、妈妈第二天要离开看着熟睡的女儿等等这些环节,我会多留一会。”

当两位主演选出了各自的英雄镜头后,我们将问题抛向了导演张弛,出乎意料的是,在一众情绪张力更强的画面外,张弛挑中了影片最后一组三代人来回对望的特写镜头——

“那个情境非常干净,那是在一个公园里,还有很多其他社区的居民,但瞬间镜头就聚焦到他们三位,三代人,每个人的表情都百感交集,情感在三人间游走。”

这似乎正是《好好说再见》所追求的克制表达。作为一部讨论生死的影片,会感动会落泪是一种可预见的既定动作,但张弛则说,让观众哭并非影片的目的,他更希望通过这种如水般温柔的情绪,让走进影厅的人去关注生活的细节。

“我的预期是大家看完电影后可以释怀一些东西,这应该是一个治愈人心、温暖人心的东西。”

>>03

献给“老江东”的城市情诗

▼

在获得第六届金鸡创投大会制作中单元的“报晓荣誉”后,《好好说再见》成为上海国际电影节“一带一路”电影周展映单元唯一国产片,并斩获“一带一路”电影周“优选观众喜爱影片”。

但其实,《好好说再见》是张弛拍电影10年来首部登陆院线、面向大众的电影,这也是他第一次参加上海国际电影节。

“大概在2018年,我有三年时间就住在上海影城边上,就一直会看到各种电影节活动,那时自己也有电影,但是没进。现在回来了,我还挺有一种近乡情怯的感受。”与我们聊起参加上影节的感受,张弛说。

首映礼当天,张弛早早地到了影城,嘴里一直说自己没睡好,想再点一杯美式消消肿提提神。在做上台前的准备工作时,他也一直在关注网上对电影的评价,还即场给出了不少影评reaction。

光看这些可能很难想象,这位紧张得像个“新人”的导演,早在2019年就凭首部长片《海洋动物》斩获了第41届莫斯科国际电影节(国际A类电影节)评委会特别奖。

如果你关注过张弛的作品就会知道,与他过往注重形式感的悬疑片、惊悚片、科幻片相比,《好好说再见》是一部完全消除了他个人痕迹的温情作品,是他对故乡宁波的一次细致入微的刻画。《好好说再见》更像是一部献给宁波的城市情诗。

“我其实以前也受过一些善意的提醒,说作品一直是有点形式大于内容的,因此这次创作,我会要求自己去离生活、离人间烟火更近。比如有次去吃早酒,就在社区里的馆子,听他们讲话,观察社区里的老太太,我不自觉就融入到环境里去了,不讲几句方言土话就难受,我觉得挺好的,让自己往下沉。”

除了将故事的背景搬回宁波、全程在宁波取景外,张弛也向我们透露,影片中加入了不少像灵桥、大象滑梯等“老江东”彩蛋,很多配角也假定为造船厂、纺纱厂的工人,这也与真实的白鹤小区居民多是纱厂职工对应上了。

之所以说这是“情诗”而非“情书”,或许要归功于影片充满诗意的视觉表达。

《好好说再见》是一部被绿色填满的电影。用色彩串联电影,是张弛自己的视觉心法。“原来我的电影以蓝色为主色调,之前的科幻片以红色为主色调,而《好好说再见》则是绿色,我自己有一个心法口诀,叫‘穿过绿色回到凡间’。”有趣的是,茂盛丰富的植物正是宁波老小区的共性。

连出生在中国香港的阿娇也学了一句宁波方言“索搭嘎”,意为“又有什么关系呢?”这句简短的方言一语中的地道出了影片主旨与宁波的城市基因——清新、轻盈、灵秀,这里的人对待生死大事,有自己的从容和浪漫。

记者手记

采访过程中,阿娇曾打趣地告诉我们“导演很爱哭”。

张弛也在采访时多次提起,每每看到“一家三口”处在同一空间时,他就会忍不住泪目,哪怕主演们已经换下了戏里的妆造。采访当天,我们也数次捕捉到他猝不及防红了眼眶、强忍泪水的画面。

结束映后礼走出影厅,热情的影迷一拥而上,将他“逼到”角落。张弛告诉我们,这样的场面,他上一次经历,已经是很多年前的莫斯科。他边签名,边回答影迷的提问,此外,他还不断询问影迷的意见,与他们讨论影片中更多没有言明的细节。

签名完毕,张弛甩了甩有点麻木的右手,起身返回休息室,准备赶往下一站的路演。面对我们的镜头,他说——

“我就希望我们电影还是更多朋友能看到”

“我感觉大家应该会喜欢这部电影”

“走到电影院一起看这部电影,一起笑,一起哭,一起感动”

祝福这位爱哭的“新人”导演。

祝福这部纯粹的电影。

优配网-证券配资炒股开户网站-深圳十大配资公司-萧山股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。